刚刚过去的乙巳年春节,对非遗工作者意义非凡。2024年12月4日,在巴拉圭亚松森举行的联合国教科文组织保护非物质文化遗产政府间委员会第19届常会上,我国申报的“春节——中国人庆祝传统新年的社会实践”成功列入人类非物质文化遗产代表作名录。2025乙巳年春节成为首个“非遗版”春节。“春节”申遗成功,极大激发了非遗研究院人员的工作热情。他们积极投身非遗挖掘、整理与研究,力求让优秀非遗文化在新时代绽放光彩,让珍贵传统技艺与文化瑰宝得以传承发扬。

在非遗申报进程里,传承谱系作为认定非遗传承人的关键要素,有着举足轻重的地位。而传统文化文化在漫长岁月中沉淀下深厚底蕴,使其在非遗保护中具有独特价值。传承脉络清晰且历史源远流长,在传承谱系的梳理与呈现上,相较其他部分领域,具备着天然优势,有望在非遗保护的新征程中发挥独特作用 。

北京华夏文明东方非物质文化遗产保护发展中心世界非物质文化遗产研究院执行院长辛秉谦指出,下一阶段非遗工作的重点方向将聚焦于传统文化领域。

世界非物质文化遗产研究院执行院长 辛秉谦

这一前瞻性观点的提出并非偶然,近年来,网络直播平台迅速发展,传统文化人士频繁出现在大众视野中,这一现象引发了研究院工作人员的高度关注。敏锐捕捉到其中可能蕴含的非遗价值与文化传承意义后,相关人员迅速展开了全面深入的网络调研。通过多维度的数据收集、分析以及与传统文化界人士的交流探讨,研究人员取得了一系列极具价值的成果,为后续非遗工作重点提供了有力支撑 。

网络调研,挖掘传统文化非遗宝藏

在紧锣密鼓的网络调研进程中,研究团队如同在文化的浩瀚星空中探寻珍宝,目前已发现了两项极具非遗价值的民俗文化项目:“山鬼花钱”勾霞封护和“玉皇钱手工拓印”。

“山鬼花钱”诞生于汉代,作为民间为辟邪祈福、护佑平安专门铸造的“厌胜钱”,因其不参与市场流通,所以材质一般比较粗糙,久而久之,民间便习惯称其为“花钱”。在道教文化和古代神话传说中,“山鬼”是掌管山川、驱邪御祟的神祇。出于对神灵的敬畏和对平安的祈愿,人们将“山鬼”形象与相关符文精心铸刻在钱体上,期望借此借助神灵之力抵御邪秽,护佑自身。

在网络直播中,时常能看到身着道袍的人,熟练地用朱砂液填充进“山鬼花钱”钱体的凹陷部位,最后进行做防潮防尘处理。但或许连他们自己都没有意识到,这看似普通的操作,实则是一项珍贵的非遗技艺,它还有一个充满诗意的名字——“勾霞”封护工艺。

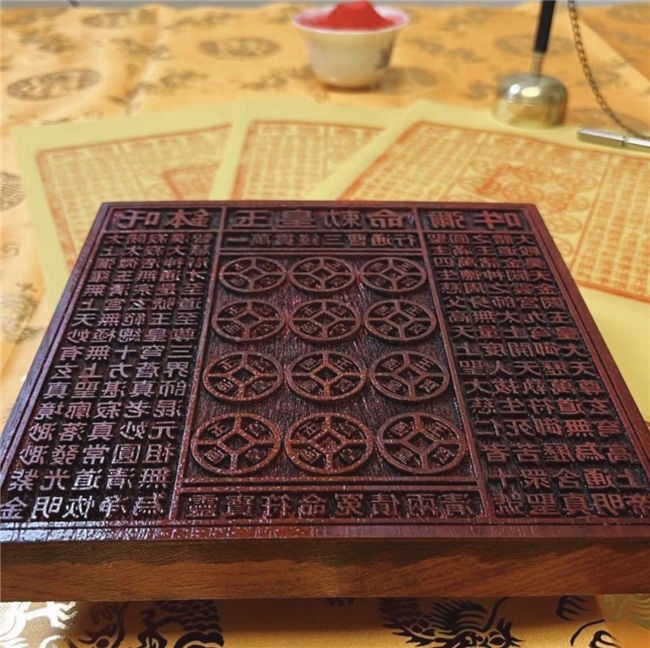

采用“勾霞”封护技艺后的“山鬼花钱”

在古老的文化典籍中,“勾”与“霞”的渊源深厚且神秘。

“勾”,最早可追溯至《开元占经》,其中记载:“勾者,勾陈也,勾陈者,黄龙之位也” 。这里的“勾”,象征着勾陈上宫天皇大帝,被视为天地秩序的维护者。传说,依照勾陈大帝所秘传的方法勾勒山鬼花钱,便能让这小小的花钱跨越天地界限,承载起沟通天地、汇聚天道能量的强大力量,成为人们与神灵对话、获取庇佑的神秘媒介。

“霞”,在《说文》里,它被描绘成烟霞、赤云之炁,是天地间祥瑞的象征。《上清三元玉检三元布经》中提到的“流霞紫烟,三素缠络,灌我身田,通真达灵” ,将“霞”的意象与修行、通灵紧密相连。其中,“流霞”那灵动飘逸的动态特征,恰似朱砂液被灌注进山鬼花钱时的细腻与神秘;而“三素缠络”,则形象地代表着天地人三才能量的交融汇聚。唐代朱法满在《要修科仪戒律钞》中引用此经,称“布炁炼形,当引流霞” ,这里的“霞”,指代天地初生时的一阳祖炁所化作的烟霞之色,寓意着将天地阴阳媾和之力,巧妙地融入山鬼花钱之中,赋予其天地人三才之力,使其成为蕴含宇宙奥秘与力量的象征。

探寻“勾霞”封护工艺时,非遗工作人员历经波折。他们遍查古籍,走访民间艺人,不放过任何线索。偶然间,听闻一位道长对“山鬼花钱”有研究,便前去拜访。

面对请教,道长对工艺操作和道教文化内涵都侃侃而谈,传承谱系也清晰可考。工作人员惊喜发现,道长不仅掌握完整技艺,还深刻理解背后文化。最终,凭借这些优势,“山鬼花钱”勾霞封护成功被纳入非遗数据库,为古老技艺传承开启新篇章。

非遗保护工作者始终在网络世界搜寻隐匿的非遗线索。一次,他们在浏览直播平台时,刷到一位身着道装的人正在手工印制玉皇钱。那人一边熟练操作,一边自信宣称:“一张玉皇钱可抵400个元宝,且三界通用。”这种新奇的说法,瞬间勾起了工作人员的好奇心。凭借职业的敏锐,他们猜测这背后或许藏着不为人知的非遗技艺。经过一番深入挖掘,“玉皇钱”开木制版祭炼与手工拓印技艺就此走进了大众视野。

“玉皇钱”,又名万贯钱、玉皇通宝、玉帝钱,被认为可取代冥币元宝。其外观独特,正中是十二枚外圆内方孔的古钱币拓印样,上刻“玉皇通宝”;古钱币上方有繁体的“一万贯钱三界通行”字样,顶部则拓着“玉皇勅命”。传说中,一张玉皇钱面值可达一万贯甚至十万贯,相当于数百个金元宝。它不仅缓解了民间祭祀因过度焚烧冥币带来的环境问题,具有环保意义,在宗教仪轨中也用途广泛。

关于玉皇钱的起源,主要有两种说法:

- 萨祖创钱说:相传,南宋道教神霄派代表人物、四大天师之一萨守坚祖师成道后,应地府十王之邀,商议解决阳间焚烧纸钱堆积如山的难题。萨祖提议制作新的幽冥之钱,阳间之人需先兑换阴钱再焚化。赤脚大仙捧出玉皇亲赐的善恶秤,称善人纸钱价值万金,恶人纸钱轻贱如纸。萨祖遂提出以玉皇大帝诰命制作金钱,获十王认可,此后玉皇钱便成为天曹与阴司通用之钱。

- 经书记载说:玉皇钱主要源于《玉皇经》的种种功德。据《高上玉皇本行集经》张良注本,此经功效非凡,听闻者可得诸多福报。其中,经文第四《天真护持品》、第五《报应神验品》提到,尊重供养、称名瞻礼可得三十种上妙功德,此处“礼”便包含使用玉皇钱。

自萨祖创制玉皇钱,其制作技艺便以师徒口传心授的方式绵延传承。每一代传人都肩负着延续技艺与文化的重任,师父倾囊相授制作工艺、使用方法和禁忌等内容,徒弟则需在长期学习与实践中,逐步领悟其中精髓。在道教宫观中,这一传承方式延续至今。过去,玉皇钱的刻板与印制工作,均由官方认定的“法器寮”或“法器房”负责 。

在非遗传承的独特脉络中,有一个难得的巧合:理焜道长同时肩负“山鬼花钱”勾霞封护、“玉皇钱”开木制版祭炼和手工拓印两项非遗技艺的传承重任。尽管两项技艺皆由他传承,但由于所属法脉不同,理焜道长在不同法脉中有着不同法名。

在将这两项非遗技艺及其传承人录入中国非遗文化传承人才库时,工作人员充分尊重道长的意愿,依照不同传承渊源,分别录入与各法脉对应的法名。如此一来,这两种来自不同法脉的非遗技艺,在人才库中得以准确、完整地记录与传承,为非遗传承事业留下珍贵且详实的资料。

传统文化非遗资源丰富,亟待挖掘整理

事实上,传统文化中蕴藏着大量尚未被发掘的非遗资源。然而,目前相关人士对于自身所从事的活动,以及制作的法务用品所具有的非遗价值,认知严重不足。辛秉谦院长强调,中国亟需建立非遗的体系化保护机制,加快对传统文化领域中非遗的挖掘与整理工作。当前,全球非遗项目申报竞争异常激烈,传统文化文化从中国传播至世界各地,谁先将相关项目成功申请为非遗,成果便归谁所有。韩国“江陵端午祭”申遗成功,这无疑是一记沉重的警钟,我们应引以为戒。

数字赋能,开启非遗保护新时代

近年来,北京华夏文明东方非物质文化遗产保护发展中心积极投身非遗保护与传承的时代浪潮,凭借前瞻性的战略眼光与不懈努力,取得了一系列具有深远影响的成果。

中心创新性地参与创建了“中国非遗大数据中心”,搭建起一个集数据采集、整理、存储与分析为一体的综合性数字化平台。在此基础上,成功参与建立了“非遗保护传承项目数据库”,将全面收录各类非遗项目从起源、发展历程到传承现状、保护措施等全方位信息;“非物质文化遗产数据库”则对非遗资源进行系统性梳理,涵盖民间文学、传统技艺、传统音乐等各个领域;“中国非遗人才库”与“中国非遗文化传承人才库”的设立,更是为非遗传承储备了坚实的人才力量,详细记录传承人的技艺特长、传承经历与贡献等,为人才的发掘与培养提供依据 。

同时,中心积极参与发起共建多项意义深远的工程。“新时代非物质文化遗产记录工程”,通过数字化手段,对濒危非遗项目进行抢救性记录,留存珍贵的文化记忆;“新时代非遗好国货品牌创建创新工程”与“新时代非遗品牌传承创新发展工程”,致力于推动非遗与现代产业融合,让非遗在新时代焕发商业活力,实现创新性发展;“新时代优秀传统文化传承发展工程”,从更宏观的角度推动中华优秀传统文化的全面传承与发展,非遗作为其中重要组成部分,得到重点关注与支持;“中医药文化弘扬工程”深入挖掘中医药非遗的价值,推动中医药文化的传播与传承;“中华美食非遗传承发展工程”与“中华非遗美食品牌振兴工程”聚焦美食领域,让传统美食制作技艺得到更好的传承与创新,打造具有中国特色的美食非遗品牌。

紧密结合当下网络时代的特点,世界非物质文化遗产研究院也开展了一系列大胆且富有成效的探索。在研究院的日常工作中,引入人工智能deepseek这一前沿技术,在筛查、甄别、疏理海量非遗材料方面发挥了巨大优势,极大地提高了工作效率与准确性。通过AI算法,可以快速对各类非遗资料进行分类筛选,精准识别出具有价值的信息,为未来非遗保护与传承工作提供强有力的技术支持 。

直面非遗困境,探索创新发展路径

当前,非遗工作正面临着诸多棘手的挑战。在宣传与认知层面,非遗宣传力度严重不足。绝大多数人并不清楚自己所掌握的技能其实属于非物质文化遗产范畴,许多潜藏在民间的非遗技艺因此鲜为人知。与此同时,在材料整理和传承脉络梳理方面,还存在着诸多历史遗留问题,这些问题使得非遗的系统性保护与传承工作举步维艰。为了改善这一现状,世界非物质文化遗产研究院今年将加大非遗宣传普及力度。

非遗传承人的生存困境也亟待解决。当下,很多非遗项目已逐渐演变为单纯的表演项目,失去了原本的实用价值和消费市场,致使传承人的生计难以得到保障。此外,由于地区差异、知识水平限制等因素,非遗项目未能及时与网络传播相结合,这也导致部分非遗产品销售渠道不畅,难以走向更广阔的市场,进一步加剧了传承人的生存压力。

针对这些问题,辛秉谦院长指出,应当积极拓展非遗发展思路。要根据不同非遗项目的实际情况,灵活制定发展策略。对于具备条件的项目,能推出产品就推出产品,通过开发文创产品、特色手工艺品等,将非遗与市场需求相结合,实现非遗的产业化发展;能开展技能培训就开展技能培训,培养更多掌握非遗技艺的人才,不仅能为非遗传承注入新的活力,还能为社会提供更多的就业机会,通过这些方式,为扩大内需和解决就业问题贡献力量。

面对非遗保护与传承的挑战,北京华夏文明东方非物质文化遗产保护发展中心将继续发挥引领作用,通过数字化赋能、产业化发展和人才培养等多方面努力,推动非遗在新时代的传承与创新。

2023年6月2日,总书记在文化传承发展座谈会上着重强调:“非物质文化遗产作为中华优秀传统文化的重要组成部分,其保护、传承和传播关乎文化血脉赓续和中华民族复兴伟业 。”这一重要论述,深刻揭示了非遗在国家文化战略中的关键地位。

2025年是“十四五”规划收官之年,也是全面深化改革进程中的关键一年。北京华夏文明东方非物质文化遗产保护发展中心、世界非物质文化遗产研究院,将在全面推进中国式现代化的新征程中,积极作为、勇于担当,为非物质文化遗产保护与研究事业贡献新的、更大的力量。

版权声明

广深在线内容如无特殊说明,内容均来自于用户投稿,如遇版权或内容投诉,请联系我们。