中国替奈普酶:彻底解决溶栓治疗“卡脖子”难题,留下时代强音

过去二十年,中国缺血性脑血管病临床研究实现了从无到有,从起步到引领的跨越式发展。6月14日,首都医科大学附属北京天坛医院王拥军教授团队的研究成果“缺血性脑血管病再灌注治疗创新药物与方法”入选2024年度中国生命科学十大进展。该研究成果实现了中国溶栓治疗的突破,面向人民生命健康需求,向彻底解决溶栓治疗“卡脖子”难题迈出坚实的一步。

其中,王拥军教授团队主导的“TRACE系列研究”成果闪耀国际顶刊,为急性缺血性卒中再灌注治疗带来重要突破。其核心药物替奈普酶的自主研发和成功应用,更体现中国生物药实现关键核心技术“自立自强”。“中国方案”得到国际广泛认可,这也体现了中国在全球卒中研究领域的领导地位不断增强,尤其是在影响循证实践和指南制定方面做出了重要贡献(BMJ 评价)。

值此之际,医脉通倾力推出「明刻·中国首个替奈普酶再灌注治疗革新之路」系列专栏,铭刻这一改写卒中治疗格局的征程。栏目首期将带您溯源中国替奈普酶自主研发的破冰之旅。

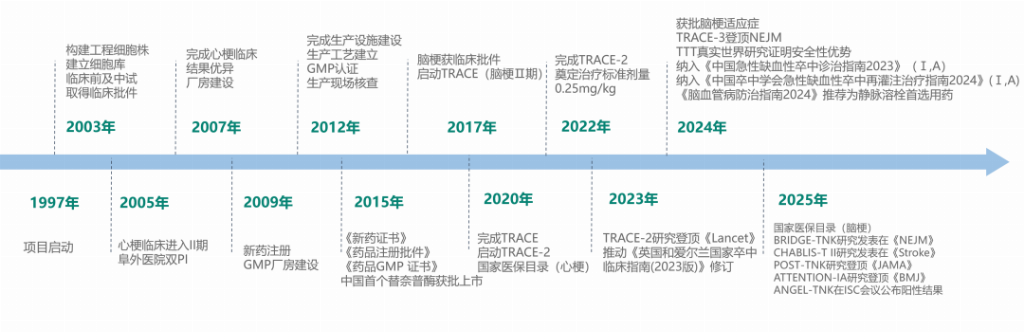

➤ 中国替奈普酶研发历程

1978年,中国科学家陈晓云等人从人类尿液中提取出尿激酶,并将其用于临床治疗急性心肌梗死、肺栓塞等疾病,为生物药的技术开发奠定了基础。进入上世纪90年代,国内掀起了第一波重组蛋白药物的研发热潮,白介素、干扰素、促红素、尿激酶原(Pro-UK)等新药的研发如火如荼。然而,彼时美国超过40种基因工程药物上市。巨大的技术鸿沟深刻触动了中国溶栓新药研发人员的使命感与责任感。为助力我国卒中患者有更好的治疗方案,实现“中国的药瓶子里装自己的药”,中国替奈普酶的自主研发与产业化提上日程。

替奈普酶是在组织型纤溶酶原激活剂蛋白质分子基础上通过生物工程技术获得的改构体,3个位点的氨基酸替换使其更具纤溶功能优势1:

1.103位点的苏氨酸被天冬酰胺替代,增加了1个新的糖基化位点,减少了被肝细胞摄取,从而延长了半衰期。

2.117位点的天冬酰胺被谷氨酰胺替换,去除了糖基化修饰,降低了血浆清除率,进一步延长半衰期,且减少消耗纤维蛋白原。

3.296-299位点的氨基酸替换,提高了对纤溶酶原激活物抑制剂-1的抵抗能力,同时增强对纤维蛋白的特异性。

这些特点使得替奈普酶具有更长的半衰期、更高的纤维蛋白特异性和更强的溶栓活性。在给药方式上,相比阿替普酶静脉推注加静脉滴注的给药方式,替奈普酶仅需5~10 s一次性静脉推注给药,这可为卒中治疗争取时间,进而为患者带来更大获益。

鉴于重组t-PA所具有的优势,国家层面高度重视其研发工作。然而,该药物的研发生产面临着极高的技术壁垒:动物细胞表达系统的开发与建立周期漫长,加之t-PA分子本身结构复杂、分子量巨大、临床使用剂量高等特殊性,共同导致了其研发投入大、风险高、周期长。面对这一严峻挑战,许多初创生物技术公司在漫长的探索中黯然退场。正是在此艰难背景下,杨琴教授团队承担起研发重任,迎难而上,锁定替奈普酶单一品种,全力攻坚。功夫不负有心人,中国自主研发的替奈普酶最终成功拿下新药临床批件。

出于对人种差异的严谨考量,中国医学科学院阜外医院的李一石教授和陈纪林教授毅然决定开展临床试验,证实了该药品的人种差异性。后续,研究者探索出适合中国人的剂量,继而确保了中国患者的用药安全,也为后来产品的成功上市奠定了基础。

在国家“十五”重大专项及“十二五”“重大新药创制”科技重大专项的连续支持下,历时十五年自主研发攻坚,溶栓新药“注射用重组人TNK组织型纤溶酶原激活剂”(替奈普酶)成功问世。九年磨砺,再攀高峰--中国替奈普酶成功拓展急性脑梗死适应症,成为国内首个获批用于急性缺血性卒中治疗的第三代重组t-PA溶栓药。此举不仅填补国内空白,更一举推动中国缺血性卒中静脉溶栓治疗迈入三代溶栓药时代,标志着我国在该领域治疗水平跃升至全球第一梯队。

图.中国替奈普酶研发历程

➤ 突破瓶颈技术,树立品质标杆

在中国替奈普酶的自主研发过程中,中国科学家突破生物制药技术封锁:①建立了当时国际最大反应器规模的动物细胞连续灌流培养工艺;②开发自主配方无血清培养基,实现全程无血清培养,避免动物源成分的安全风险;③建立更高质量标准(单链含量高达75%)2。此外,替奈普酶是我国首个采用中国仓鼠卵巢细胞(CHO)表达生产的重组t-PA大分子药物,标志着中国在CHO表达高复杂度类重组t-PA大分子技术上的突破,为后续生物药研发提供了范式。

突破瓶颈技术:生物药生产在全球都是一个难题。中国替奈普酶采用的动物细胞大规模无血清培养技术是生物制药产业的关键性平台技术,也是限制我国生物制药的瓶颈技术。经过多年积累,通过替奈普酶的开发和产业化,该技术领域已经取得了突破性进展,已建立起国际领先的无血清连续灌流培养技术平台。灌流培养作为哺乳动物细胞培养的重要工艺之一,不仅可以通过不断移出副产物和添加营养物来提供有利于细胞的稳定环境,也利于翻译后加工修饰,以解决蛋白质量不稳定的问题,实现纯度更高的蛋白质稳定的生产3。此外,全程无血清培养也避免了动物源成分的安全风险。

树立品质标杆:由于TNK-tPA分子中单链具有选择性,而双链的溶栓活性更高,双链比例过高会增加出血的倾向,因此必须控制其单链含量2。OPHELIE研究(n=1004例)表明,较高的单链比例与较低的症状性颅内出血(sICH)发生率相关4;另有一项发布在Experimental Neurology的研究提示,较高的双链比例在减少病变体积和改善功能恢复的效果上较差5。基于风险获益的考量,欧洲药典和美国药典均规定单链含量不得低于60%。值得强调的是,我国自主研发的替奈普酶单链含量高达75%2。这一领先水平为我国建立更优质量标准奠定了关键基础,树立了行业质量典范。

为了探索替奈普酶在中国缺血性卒中患者中应用的有效性和安全性,首都医科大学附属北京天坛医院王拥军教授发起TRACE系列研究,比较替奈普酶较阿替普酶的疗效和安全性。

➤ TRACE-2研究:证实中国替奈普酶较阿替普酶的非劣效性,改写指南

TRACE-2研究是一项多中心、前瞻性、开放标签、盲法、非劣效设计的临床Ⅲ期研究,其结果在2023年发表在Lancet上。研究结果显示,替奈普酶组获得良好功能预后的比例为62%,阿替普酶组为58%(RR 1.07,95%CI 0.98~1.16),RR的95%CI下限高于非劣效性界值(0.937),表明替奈普酶的疗效非劣于阿替普酶6。

TRACE-2研究的发表,是中国自主知识产权脑血管病药物的注册类临床试验首次登上国际医学顶级期刊,中国替奈普酶溶栓疗效证据已改写英国相关指南(2023英国和爱尔兰国家脑卒中临床指南)6。

➤ TRACE-3研究:首次将静脉溶栓时间窗扩展至24h

TRACE-3研究是替奈普酶在超时间窗AIS治疗领域的首个获得阳性结果的Ⅲ期研究,首次将静脉溶栓时间窗拓展至24h,同期NEJM述评对其给予了高度评价,称赞TRACE-3研究是AIS治疗领域激动人心的进展,具有深远的全球意义,如果该研究的结果在其他人群中也获得验证,将在国际范围内改善大血管闭塞卒中患者的功能结局,尤其是对血管内治疗开展较少的地区,具有重要意义7。

其他中国学者使用中国替奈普酶也开展了多项研究,使得中国替奈普酶适宜人群不断扩大。其中,桥接取栓与直接取栓治疗溶栓时间窗内急性大血管闭塞性缺血性卒中孰优孰劣,一直是悬而未决的问题。陆军军医大学第二附属医院杨清武教授发起BRIDGE- TNK研究,旨在比较中国替奈普酶桥接取栓对比直接取栓在标准时间窗内的疗效与安全性。

➤ BRIDGE-TNK研究:破解桥接取栓对比直接取栓治疗难题

BRIDGE-TNK研究填补LVO患者替奈普酶桥接治疗对比单独取栓的空白,首次证实静脉注射替奈普酶联合血管内取栓术可显著改善大血管闭塞性卒中患者的功能预后,且未增加额外风险8。NEJM副主编肖瑞平教授高度评价BRIDGE-TNK:“确立替奈普酶桥接治疗在大血管闭塞性卒中的临床价值,为全球卒中治疗策略提供重要循证支持。”

后记

面对缺血性卒中静脉溶栓治疗阿替普酶存在的给药繁琐、全球短缺、完全依赖进口及治疗时间窗狭窄等“卡脖子”难题,首都医科大学附属北京天坛医院王拥军教授带领团队锐意创新,成功实现了我国溶栓用药选择从1种到4种的突破性飞跃,扩大时间窗静脉溶栓方案使溶栓治疗的适应证人群增加,向彻底解决溶栓治疗的“卡脖子”难题迈出重要一步、推动了新型溶栓药物上市。这些开创性研究成果——“缺血性脑血管病再灌注治疗创新药物与方法”——荣膺2024年度中国生命科学十大进展,并屡获国际权威高度评价。其中,2023年发表于Lancet 的TRACE-2研究同期述评认为,该项成果为中国替奈普酶在缺血性卒中领域的应用提供了证据;实现溶栓时间窗扩大的TRACE-3研究在2024年发表于NEJM,被认为是全球急性卒中治疗领域具有“深远意义”的突破,有效扩大了溶栓适应症人群。

王拥军教授表示:“通过科技创新找到更多效果更好的溶栓药物,解决溶栓药物稀缺的难题,是中国对世界的贡献,在卒中治疗领域有重要的意义。”

回望来路,中国替奈普酶的研发征程,是中国生物制药和卒中研究领域逐步走向国际前列的体现,它以技术创新打破国际垄断,向彻底解决溶栓治疗的“卡脖子”难题迈出重要一步;以临床创新解决世界难题,以中国智慧重塑卒中治疗格局。未来,中国医学科技工作者必将薪火相传、笃行不怠,始终恪守“人民至上、生命至上”的崇高信念,推动中国方案持续领跑全球,守护人类健康。

参考文献:

1.卓娜,等. 替奈普酶治疗急性缺血性卒中的研究进展. 中国脑血管病杂志,2025,22(02):127-134.

2.丁有学,等. SEC-HPLC法测定rhTNK-tPA单链含量. 药物分析杂志,2014,34(7):1208-1211.

3.苏爽,等.哺乳动物细胞灌流培养工艺研究进展.中国生物工程杂志,2019,39(03):105-110.

4.Leys D, Hommet Y, Jacquet C, et al. Proportion of single-chain recombinant tissue plasminogen activator and outcome after stroke. Neurology. 2016;87(23):2416-2426.

5.Anfray A, Brodin C, Drieu A, et al. Single- and two- chain tissue type plasminogen activator treatments differentially influence cerebral recovery after stroke. Exp Neurol. 2021;338:113606.

6.王拥军,熊云云,李光硕,等.卒中:回眸2023.中国卒中杂志,2024,19(01):1-21.

7.熊云云,李光硕,马宇洁,等.卒中:回眸2024.中国卒中杂志,2025,20(01):1-19.

8.Qiu Z, Li F, Sang H, et al. Intravenous Tenecteplase before Thrombectomy in Stroke. N Engl J Med. Published online May 21, 2025.

声明:本平台旨在为医疗卫生专业人士传递更多医学信息。本平台发布的内容,不能以任何方式取代专业的医疗指导,也不应被视为诊疗建议。如该等信息被用于了解医学信息以外的目的,本平台不承担相关责任。本平台对发布的内容,并不代表同意其描述和观点。若涉及版权问题,烦请权利人与我们联系,我们将尽快处理。

版权声明

广深在线内容如无特殊说明,内容均来自于用户投稿,如遇版权或内容投诉,请联系我们。